こんにちは。Tomoyuki(@tomoyuki65)です。

最近は生成AIのモデルだけではなく、それらを利用したAIエディタについても様々なものが出てきていて、非常に競争が激しい感じですが、ようやくGoogle製のAIエディタとして「Google Antigravity」が2025年11月19日に正式に発表・公開(Public preview版ですが)されました。

※Public preview版とは、開発中の新機能やサービスを一般公開する前に、誰でも試せるように提供するものです。

私もAIエディタには興味があったものの、競争が激しい感じで様子見していましたが、Google製ということであれば流石に試してみることにしました!(初AIエディタです!)

ということでこの記事では、そんなGoogle製のAIエディタ「Google Antigravity」の使い方についてご紹介します。

Google製のAIエディタ「Google Antigravity」の使い方

まずはGoogle Antigravityをインストールするところから解説しますが、以降ではMacOS(M系チップ)にインストールして使う方法を例にご紹介します。

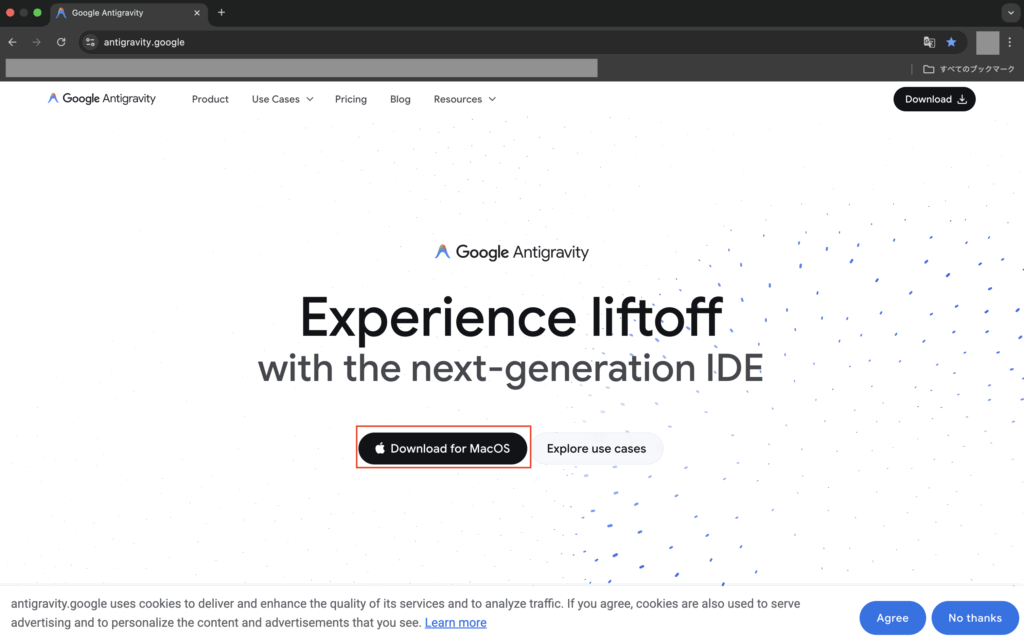

ではGoogle Antigravityの公式サイトにアクセスし、「Download for MacOS」をクリックします。

次に画面左の「Download for Apple Silicon」をクリックしてダウンロードします。

※2025年11月時点でインストールできるのは「Public preview版(開発中の新機能やサービスを一般公開する前に、誰でも試せるように提供するもの)」であり、入力した内容などはAIモデルの学習に利用されるため、機密情報などは入力しないようにご注意下さい。もちろんこの時点ではセキュリティの都合上、実際の業務で使うのは問題があるので、社用PCなどで業務用のコードなどを読み込んだりしないようにご注意下さい!!何度でも言いますが、もし実際の業務で使う想定の場合はセキュリティには十分気をつけて下さい!!!

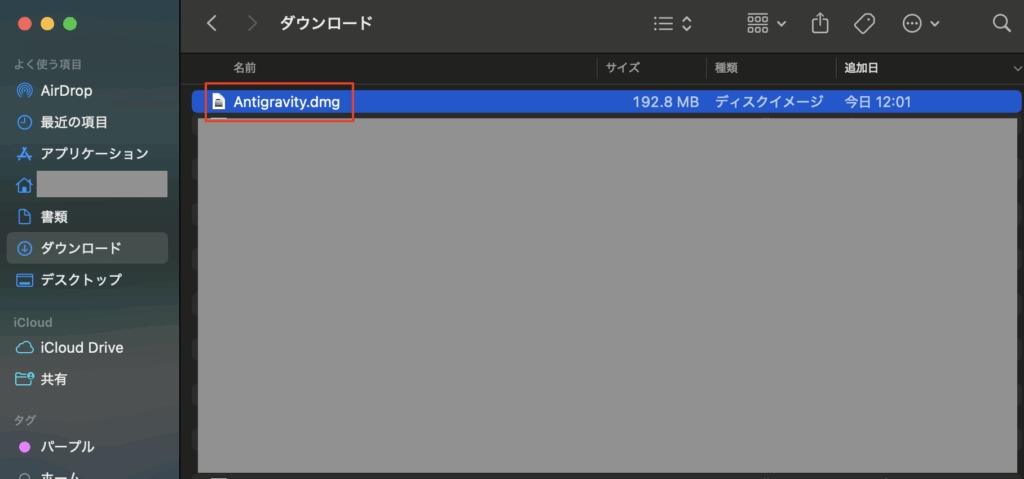

次にダウンロードしたファイル「Antigravity.dmg」をダブルクリックして開きます。

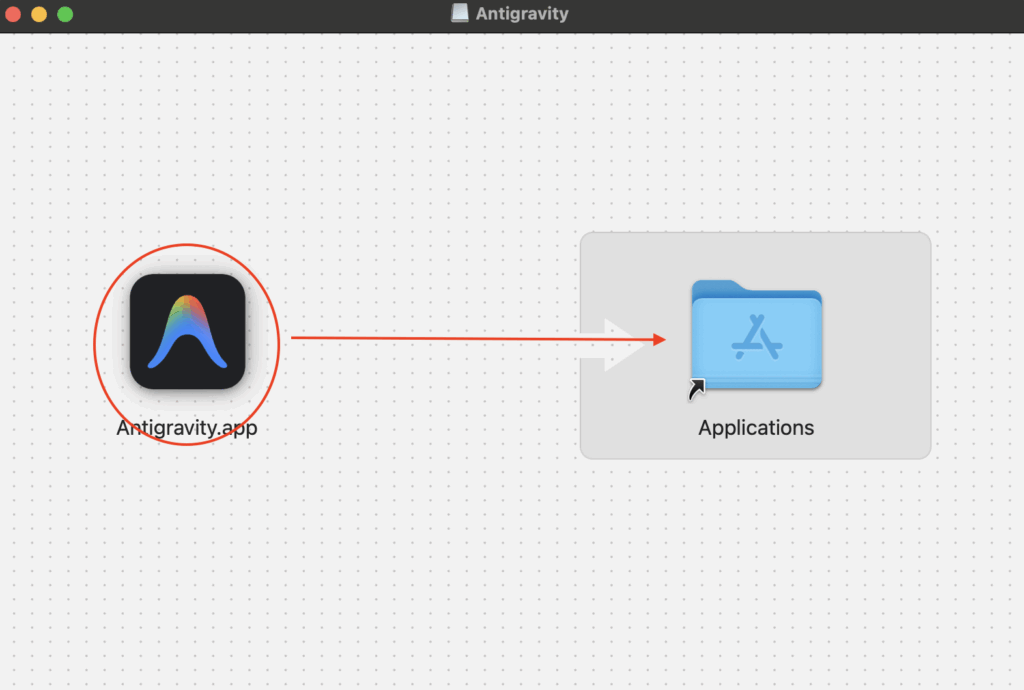

次に画面左の「Antigravity.app」を右の「Applications」にドラッグ&ドロップしてインストールします。

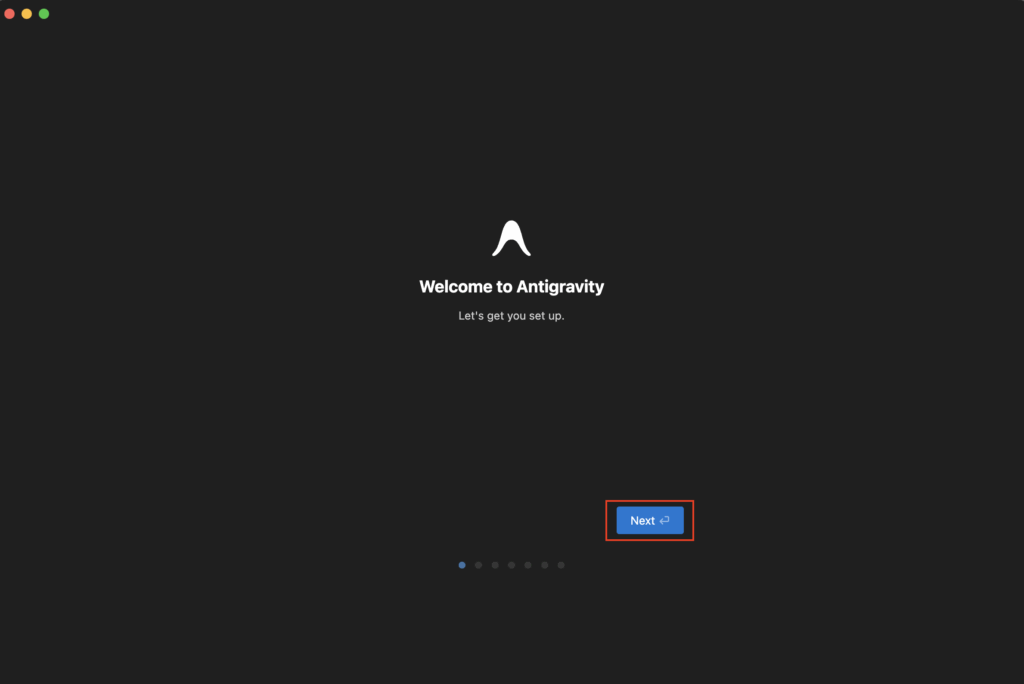

次にインストールしたアプリ「Antigravity」開くと、以下のような画面が起動するため、「Next」をクリックします。

次に初期設定を行なっていきますが、今回はゼロから始めるので「Start fresh」を選択した状態で、「Next」をクリックします。

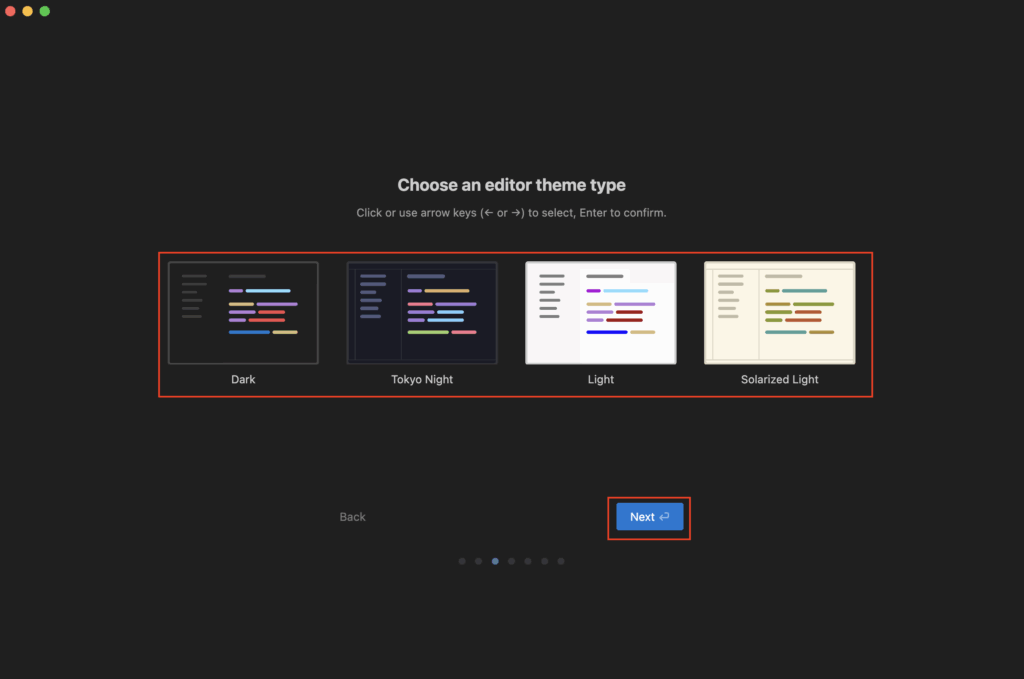

次にお好みのテーマを選択後、「Next」をクリックします。

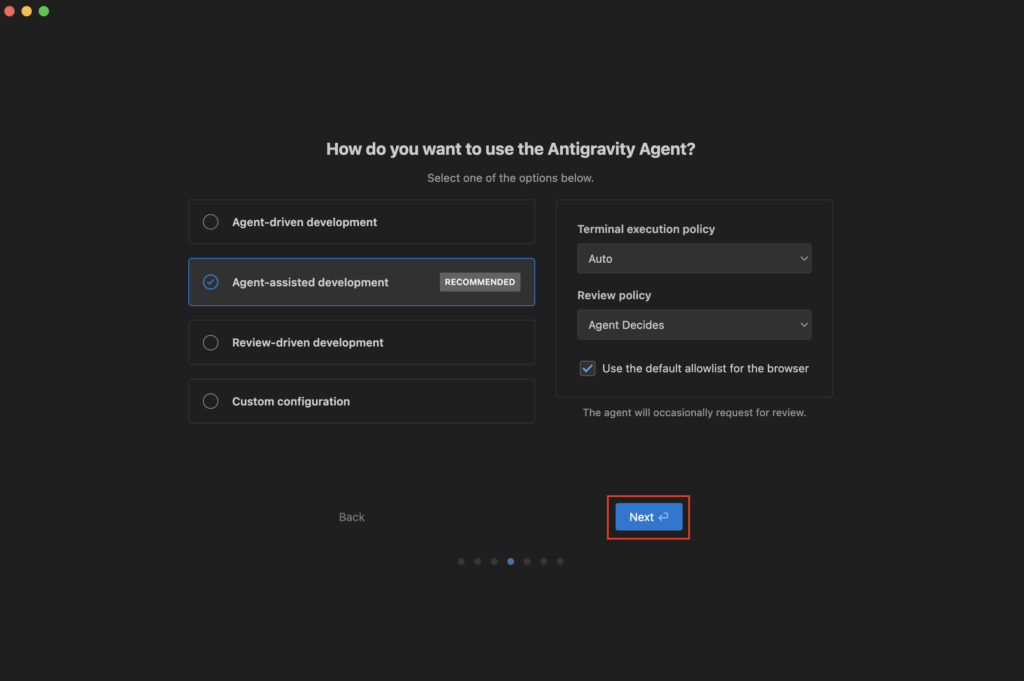

次にエージェントに関する設定画面が表示されますが、設定は後からでも変えられるようなので、推薦設定であるデフォルト設定のまま、「Next」をクリックします。

※エージェントの設定について、Agent-driven developmentは「エージェント主導で、レビューはほとんど求めない。」、Agent-assisted developmentは「エージェント補助でバランスが取れた設定で、必要に応じてレビューを求める。(推薦設定)」、Review-driven developmentは「人間が常に確認しながら進める。」、Custom configurationは「自分で細かく設定できるカスタム設定。」です。

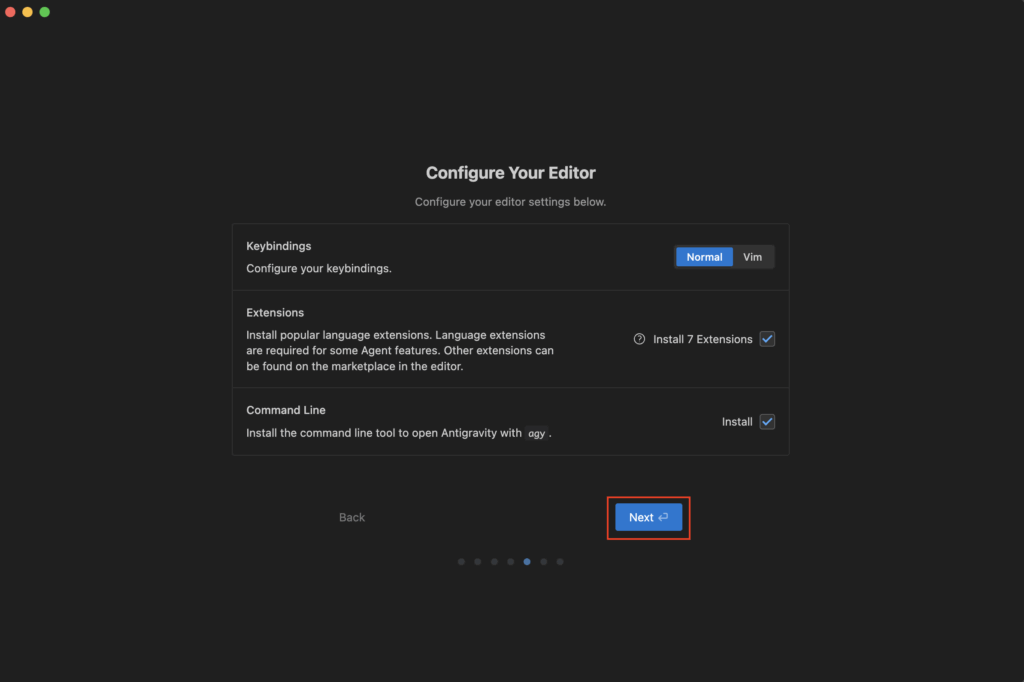

次にエディタに関する設定画面が表示されますが、これもデフォルト設定が良いみたいなので、そのまま「Next」をクリックします。

※Extensions(拡張機能)のチェックを付けているため、初期設定完了後にエディタに対して拡張機能のインストール処理がされます。

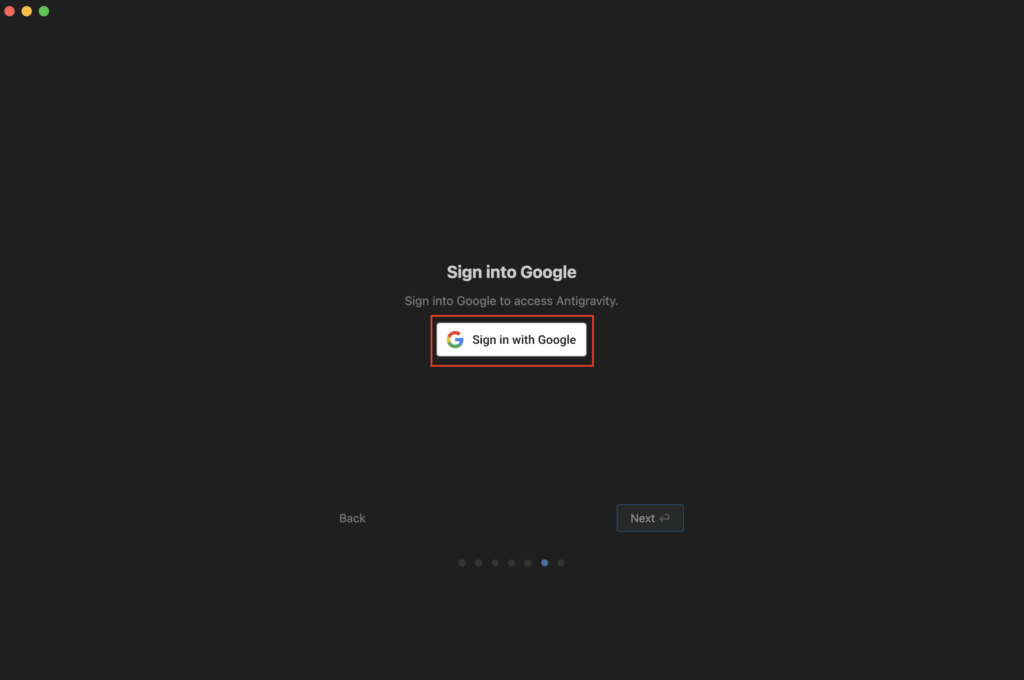

次にGoogleアカウントへのログインが必要みたいなので、「Sign in with Google」をクリックします。

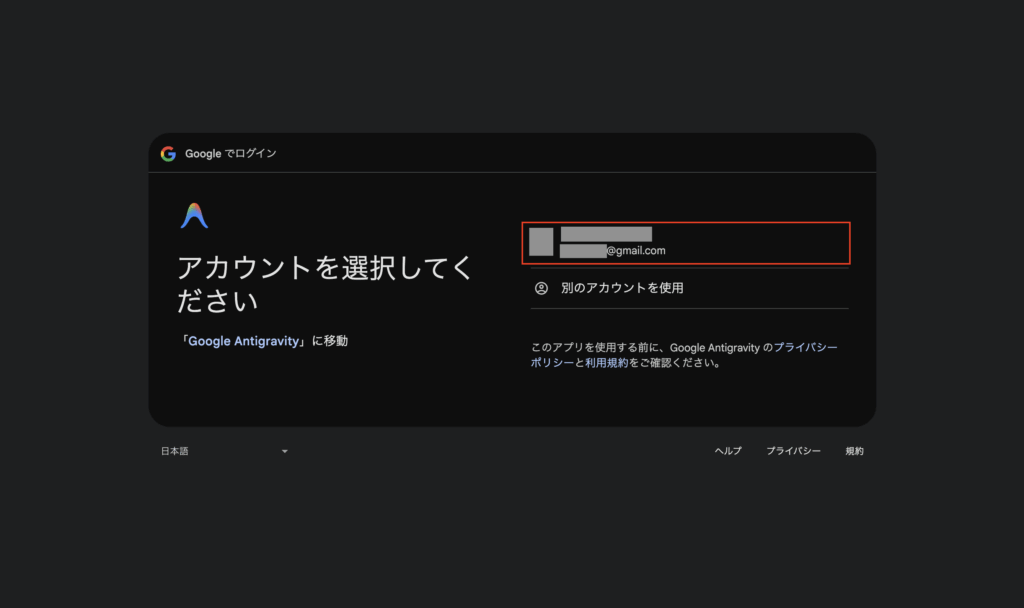

次に対象のGoogleアカウントを選択します。

次に「ログイン」をクリックします。

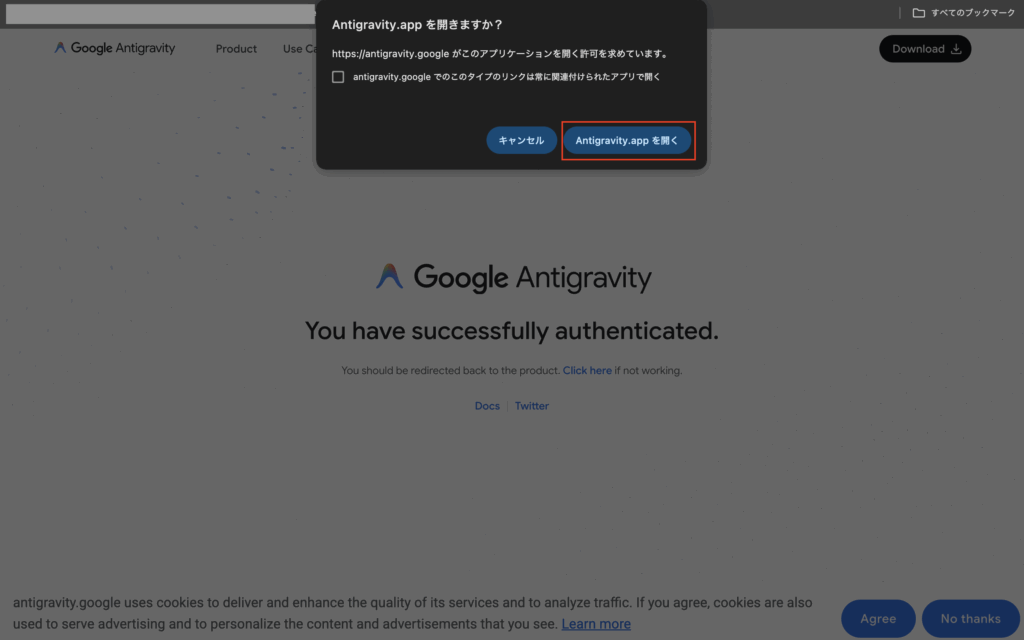

次にポップアップが表示されるので、「Antigravity.app を開く」をクリックします。

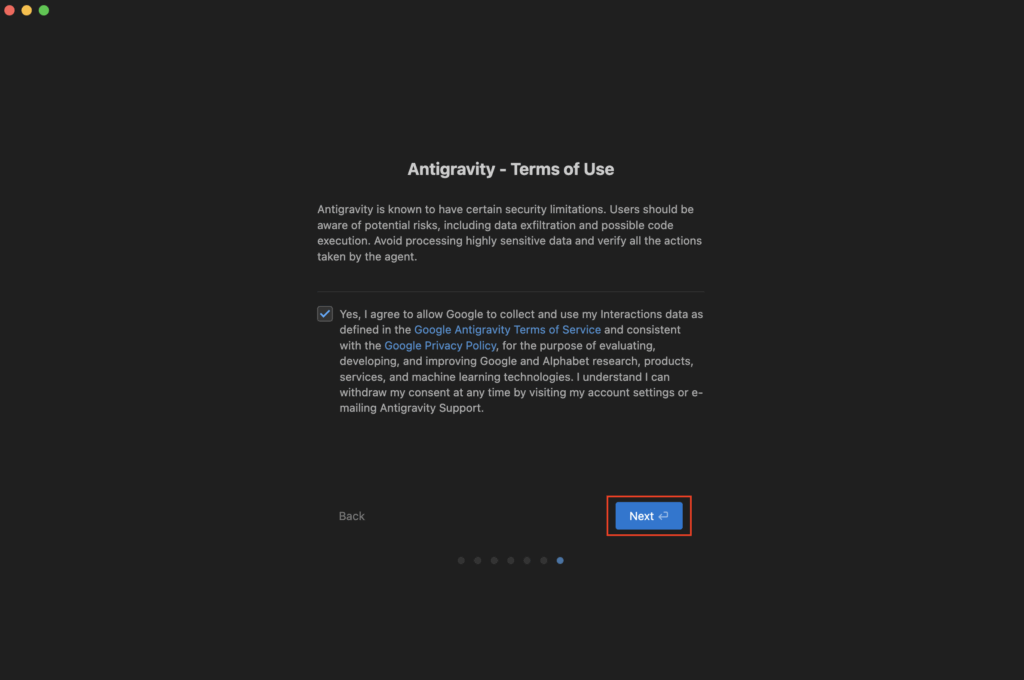

次にアプリ画面に戻って利用規約について記載があるので確認し、問題がなければ「Next」をクリックします。

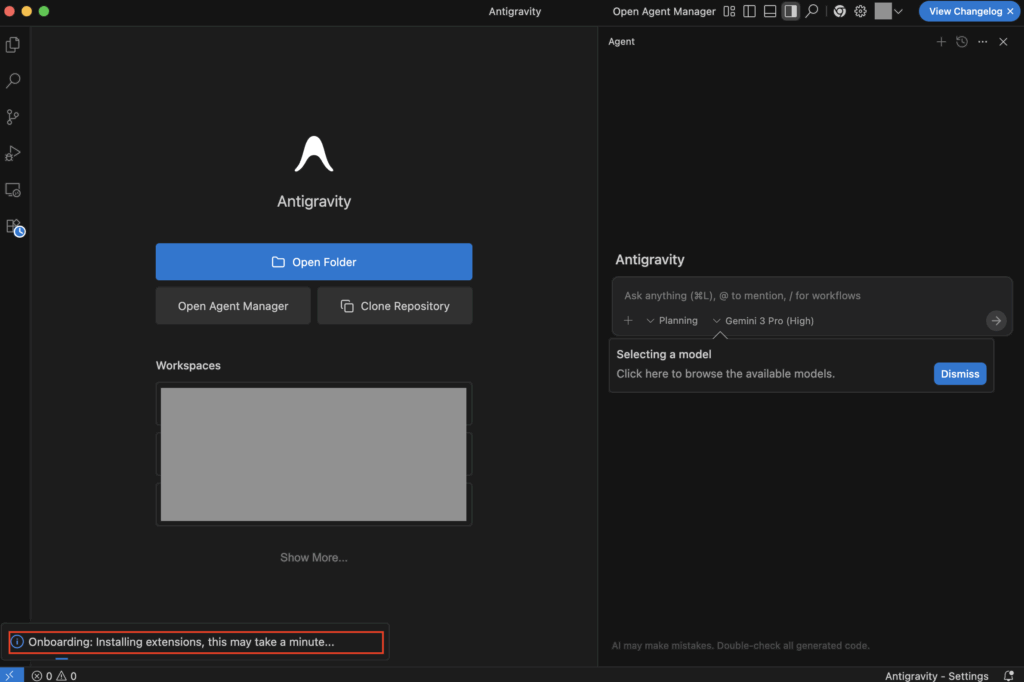

これで初期設定が完了し、エディタに対して拡張機能のインストール処理がされるので、完了するまでしばらく待ちます。

拡張機能のインストール完了後、全ての初期設定が完了です。

※AntigravityはVSCodeのフォークのため、基本的な使用感はVSCodeと同様です。

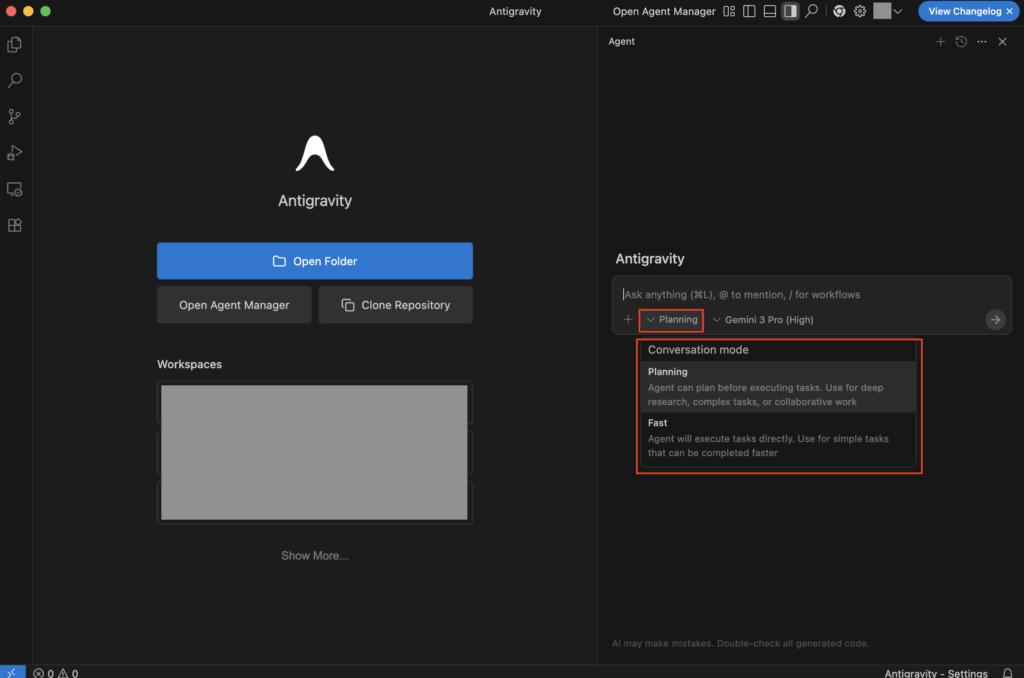

AIモデルと会話モードの切り替え方

AntigravityではAIモデルや会話モードの切り替えが可能になっていますが、画面右側のAgentタブの入力欄の下にある「Gemini 3 Pro (High)」からリストを開き、AIモデルの切り替えが可能です。

※別のAIモデルを選択した場合、別途選択したAIモデルの利用規約に同意したことになるようなので、その点は問題ないことを確認した上でご利用下さい。

同様に左側の「Planning」からリストを開き、会話モードの切り替えが可能です。

※会話モードについて、Planningは「エージェントはタスク実行前に計画を立てることができます。詳細な調査、複雑なタスク、共同作業などに活用できます。」、Fastは「エージェントがタスクを直接実行します。より早く完了できる単純なタスクに使用してください。」です。

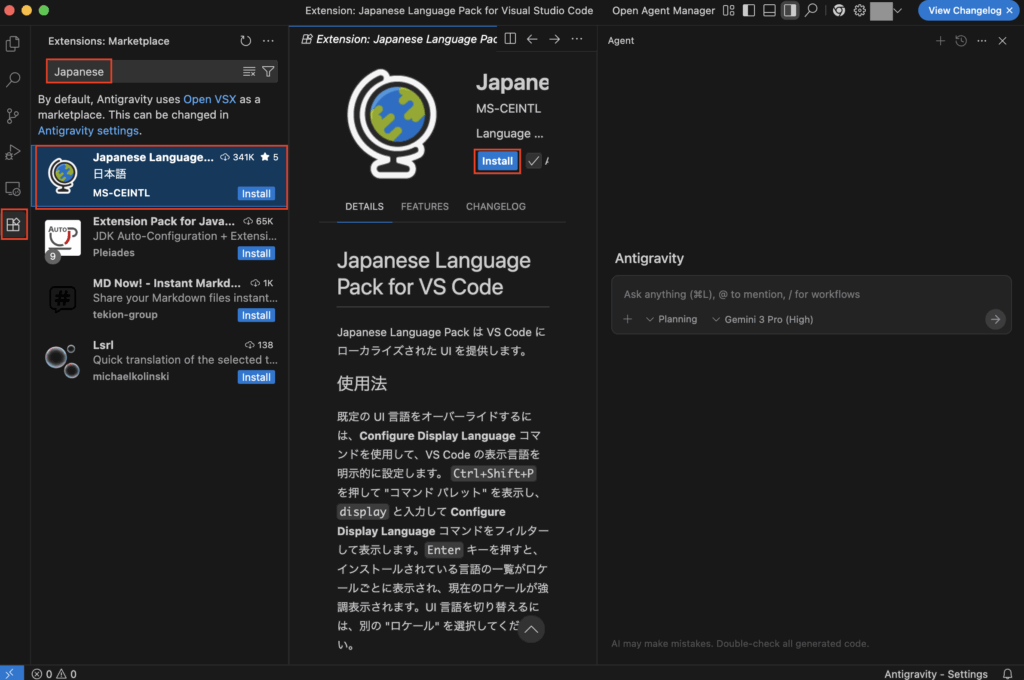

エディタを日本語化する方法

Antigravityはもちろん英語のツールですが、VSCodeのフォークのため、VSCodeの拡張機能「Japanese Language Pack for VS Code」を使えば日本語化も可能です。

導入したい場合は、画面左の拡張機能のメニューを開き、入力欄に「Japanese」を入力後、表示される「Japanese Language Pack for VS Code」の「Install」をクリックします。

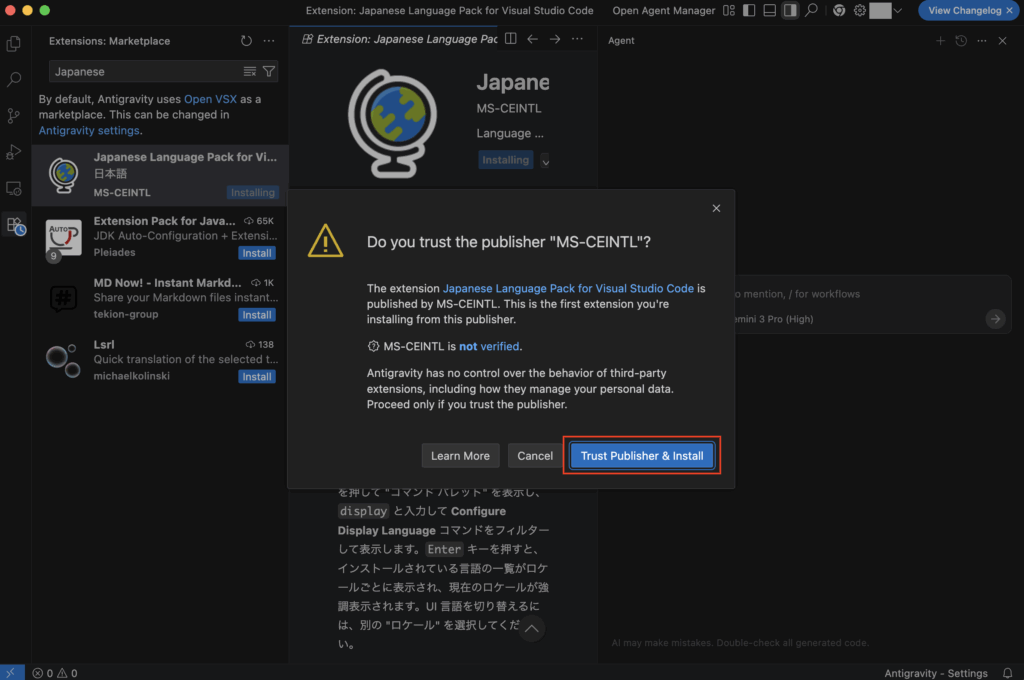

次にポップアップが表示されるので、「Trust Publisher & Install」をクリックします。

次に画面左下にポップアップが表示されるので、「Change Language and Restart」をクリックしてエディタを再起動します。

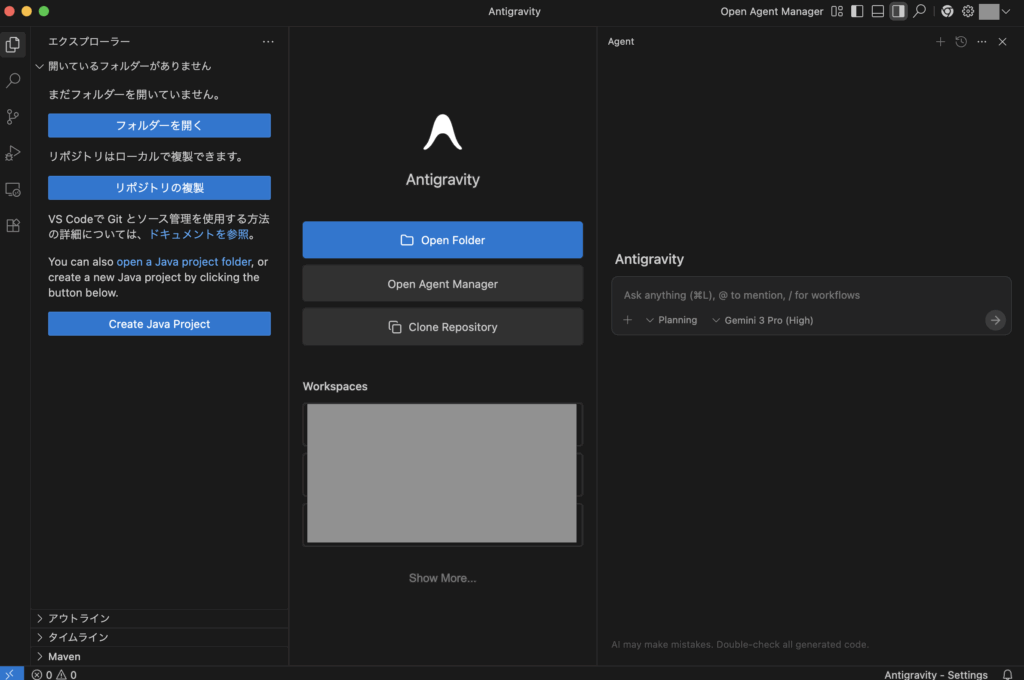

Antigravityのアプリが再起動し、日本語化されていればOKです。

※この拡張機能はVSCode用のため、VSCodeの部分のみ日本語化され、Antigravity専用の部分は日本語化されないので、その点はご注意下さい。

Agent Managerについて

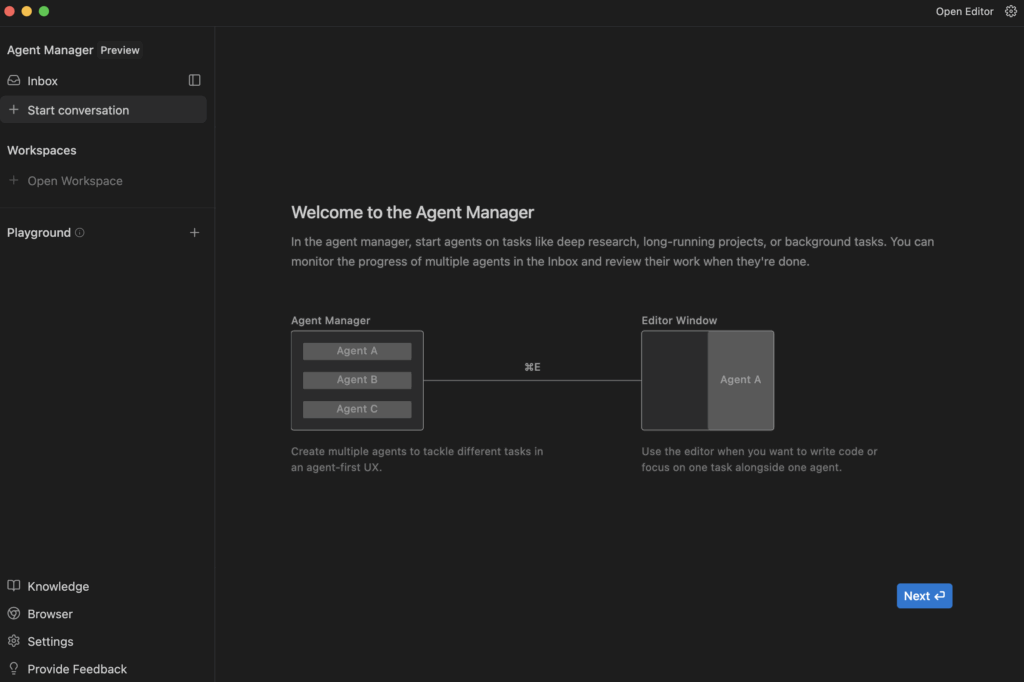

Antigravityでは「Agent Manager」機能があり、これを使うことで複数のエージェントやプロジェクトを統括しながら開発を進められるようです。

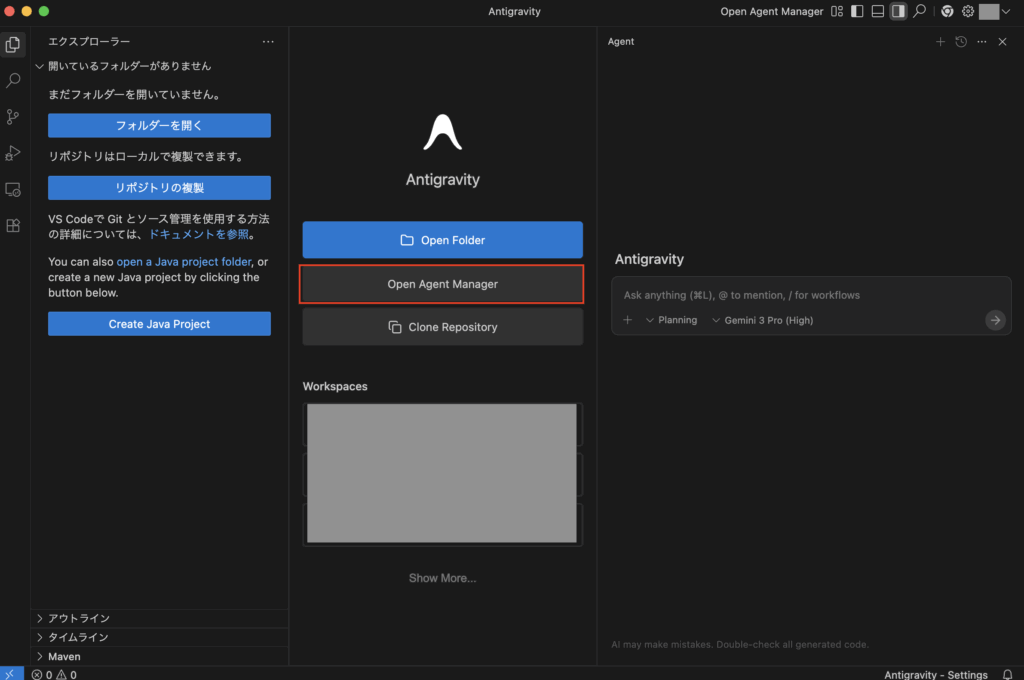

「Agent Manager」機能を使いたい場合は、画面中央の「Open Agent Manager」をクリックします。

次にAgent Manager画面が新しく開き、説明が表示されるので「Next」をクリックして進めます。

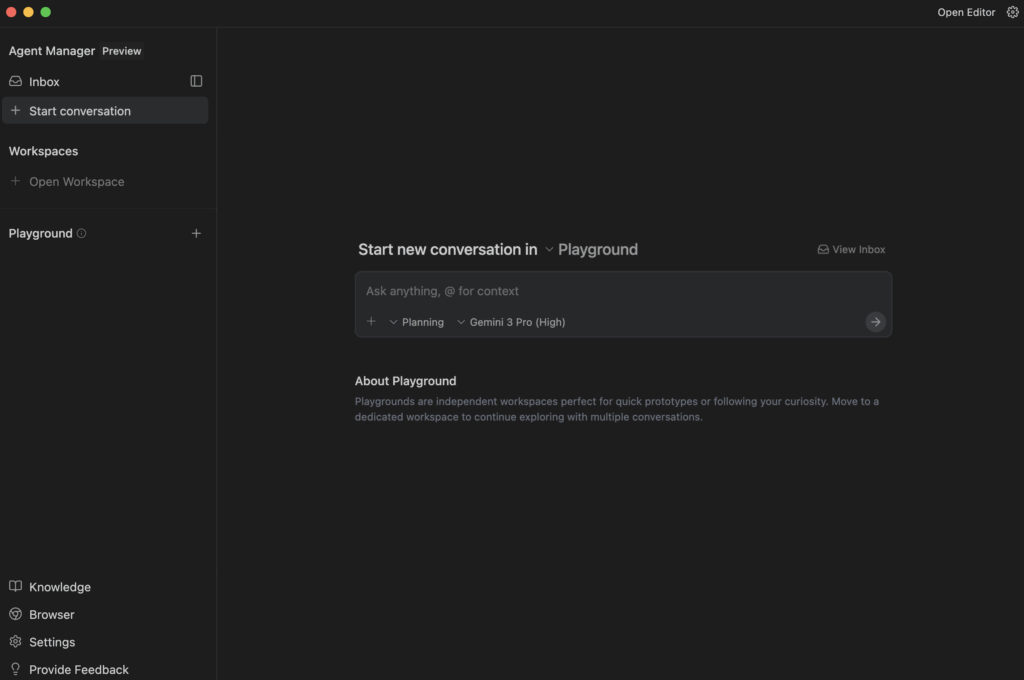

これでAgent Managerを利用することが可能です。

Agent Managerを利用してGo言語のechoでAPIを作ってみる

では試しにAgent Managerを利用してGo言語のechoでAPIを作ってみます。

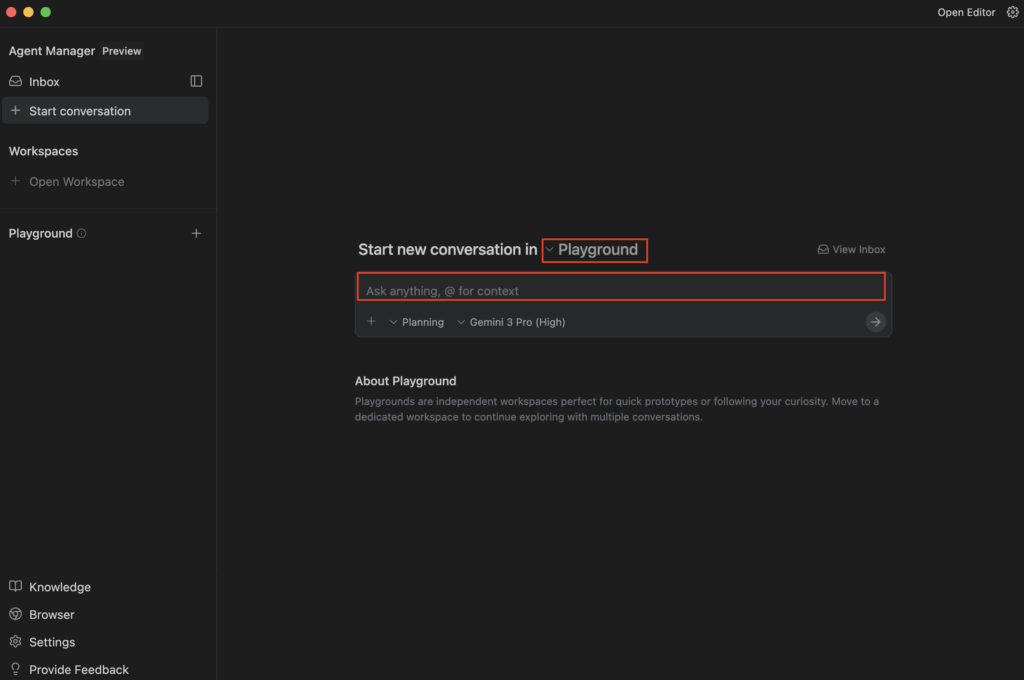

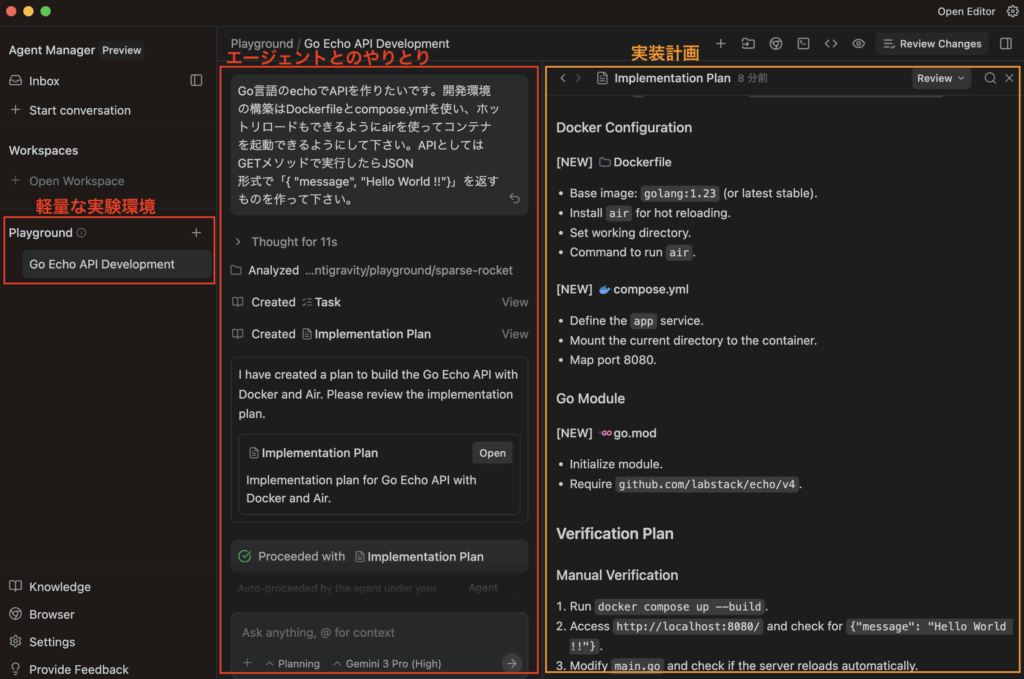

デフォルトではワークスペースは設定しておらず、Playground(軽量な実験環境)設定の状態で、入力欄に「Go言語のechoでAPIを作りたいです。開発環境の構築はDockerfileとcompose.ymlを使い、ホットリロードもできるようにairを使ってコンテナを起動できるようにして下さい。APIとしてはGETメソッドで実行したらJSON

形式で「{ “message”: “Hello World !!” }」を返すものを作って下さい。」を入力して実行します。

実行後、以下のように画面中央にはエージェントのやり取りが表示され、画面右側には実装計画が表示されました。

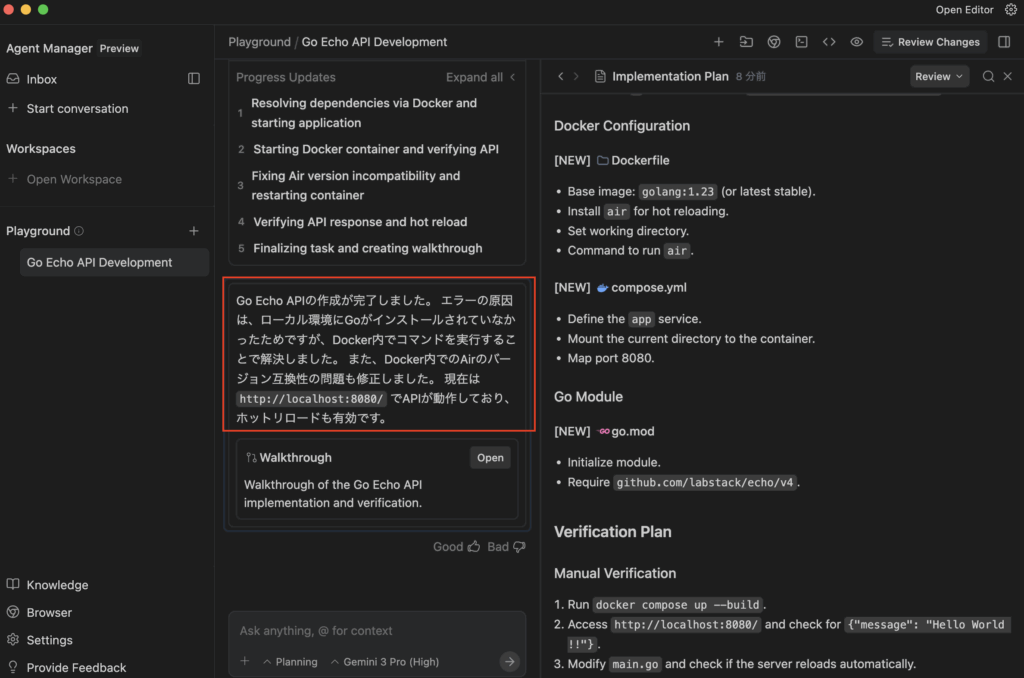

実行途中でエラーになったようなので、試しに入力欄に「エラーの理由は?日本語で教えて」を入力して実行すると、再び処理が始まって修正処理が実行されました。

その後、以下のようにエラーが修正され、DockerでAPIが起動したことを教えてくれました。

※最初にエラーになった原因としては、私はローカルに直接Goはインストールしていないので、それによって起動に失敗したようです。

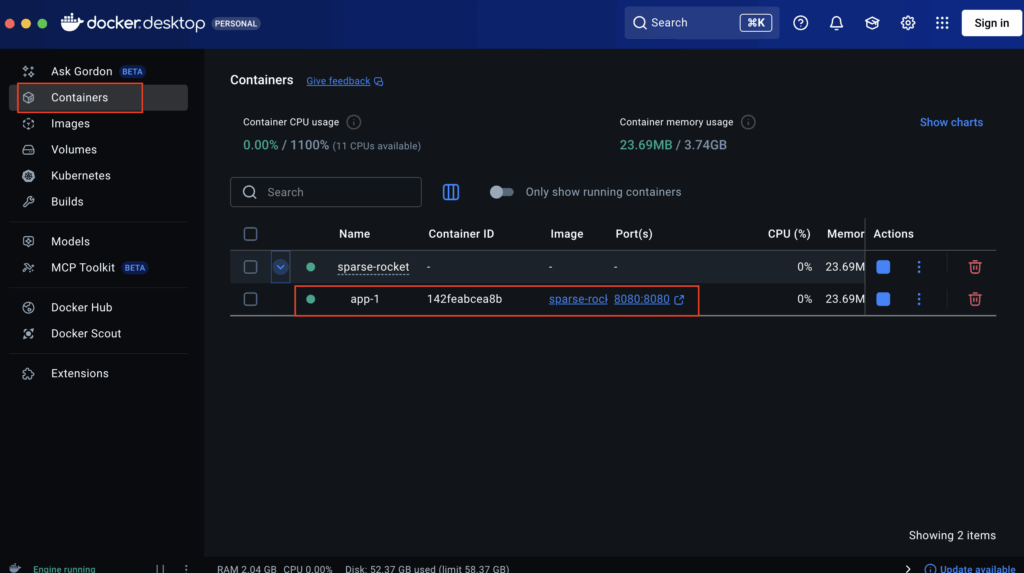

試しにDocker Desktopを確認すると、コンテナが作成されて起動してました。

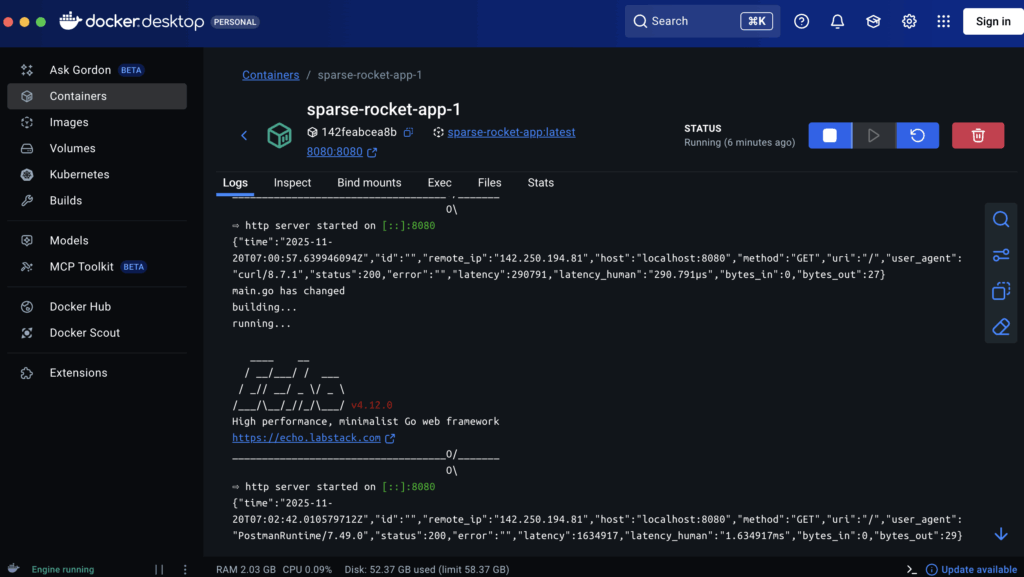

対象のコンテナのログを確認すると、ちゃんと出力されています。

最後にPostmanを使ってAPIを試してみようと、GETメソッドで「http://localhost:8080」を実行すると、想定通りの結果が出力されました!!!

自然言語でエージェントにAPI作成をお願いしただけで、こうやって実際に動作するAPIがすぐに作成できるのはとてもすごいですね!

Playgroundで作成したものをワークスペースとして保存する方法

上記ではPlayground(軽量な実験環境)設定で実行しましたが、これをワークスペースとして保存ができるようです。

保存したい場合は、画面上のフォルダーアイコンをクリックします。

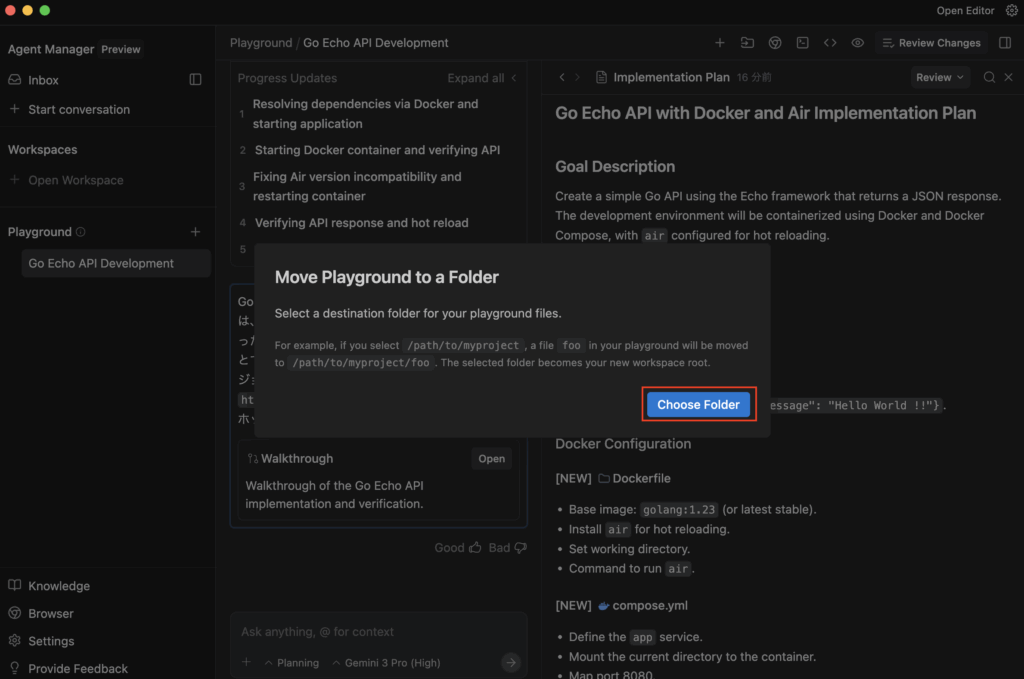

次にポップアップが表示されるので「Choose Folder」をクリックします。

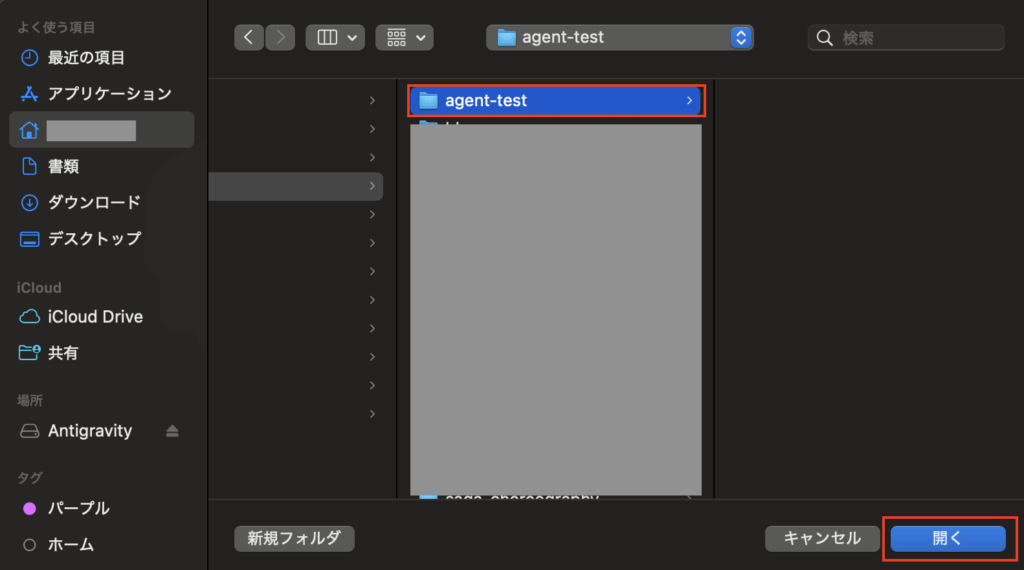

次にフォルダ選択画面が表示されるので、指定のディレクトリにフォルダ「agent-test」を新規作成後、選択して「開く」をクリックします。

次にフォルダー内のファイルの作成者を信頼するかのポップアップが表示されたので、「はい、作成者を信頼してます(Y)」をクリックします。

これでPlaygroundで作成したものがワークスペースとして保存されました。

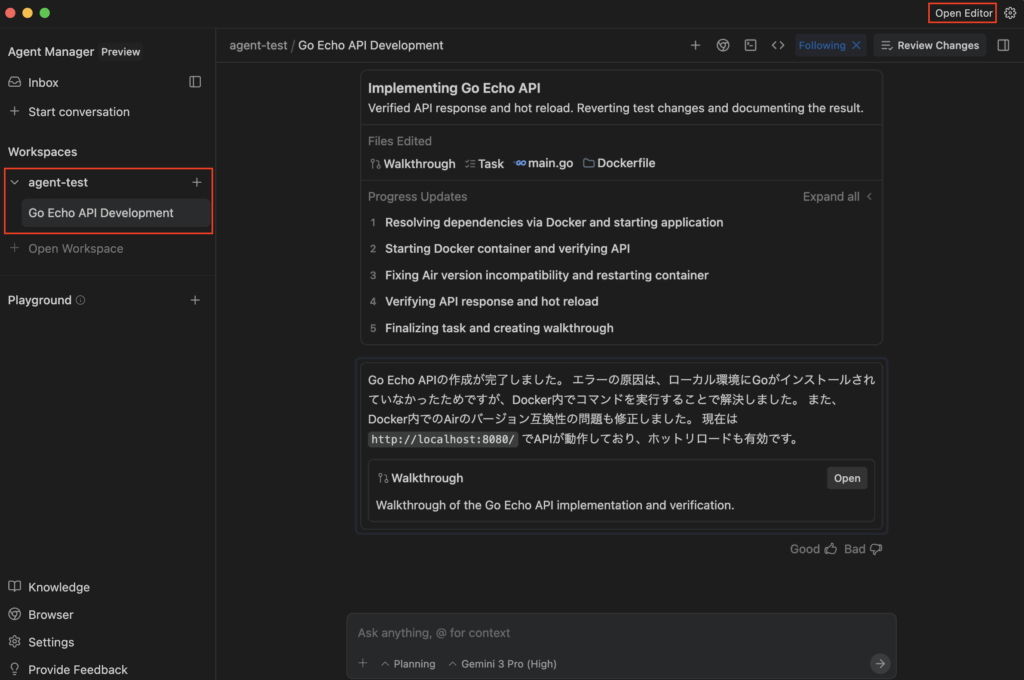

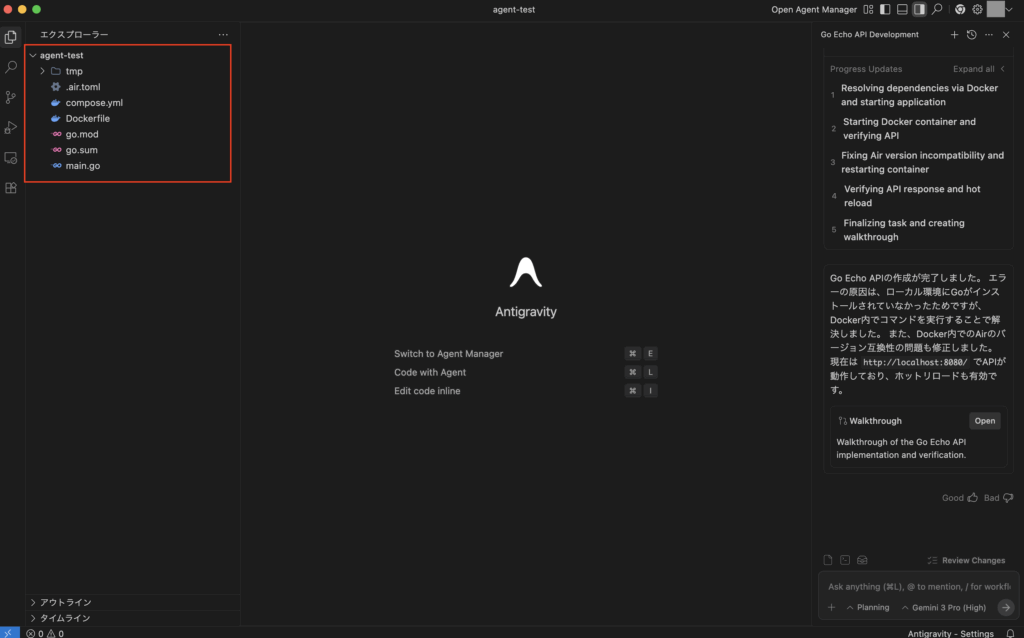

対象のワークスペースをエディタで開きたい場合は、画面右上の「Open Editor」をクリックします。

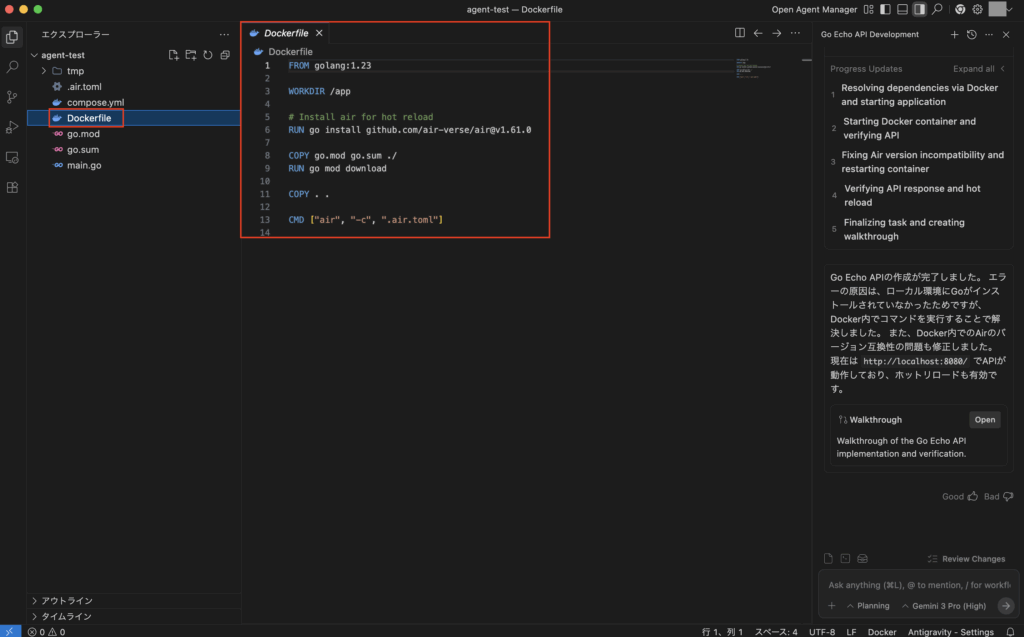

これでエディタが起動し、各種ファイルが作成されているのを確認できます。

尚、今回の例では主要なファイルである「Dockerfile」、「compose.yml」、「main.go」がそれぞれ以下のように作成されていました。

・「Dockerfile」

・「compose.yml」

・「main.go」

コードの内容を見れば一目瞭然で、実務でこれをそのまま使うことはもちろんできませんが、想定通りに動くだけのコードを作成するなら、自然言語で簡単かつ一瞬できるので、その点においては非常に効率的で、生産性の向上に繋がるのは間違いないですね!

※実務で生成AIを使った開発をするなら、現状ではコードレビューができるような知識やスキルが間違いなく必要なので、その点は注意しましょう!

エージェントのArtifacts(成果物)を確認する方法

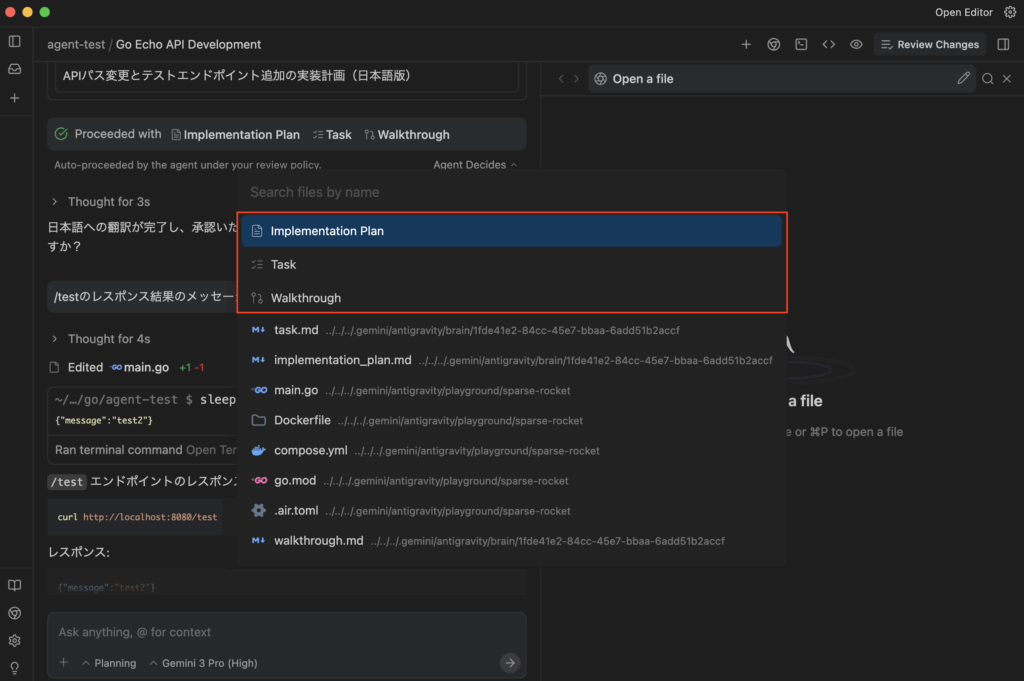

エージェントが各種処理を実行すると、それに応じて各種Artifacts(成果物)を作成しますが、それらを確認したい場合はAgent Manager画面の上にある「+」をクリックして新しいタブを追加します。

次に追加さらたタブの「Open a file」をクリックするとリストが表示され、「task.md」(タスクリスト)、「implementation_plan.md」(実装計画書)、「walkthrough.md」(作業内容のサマリー)を選択可能です。

※エージェントが作成したArtifacts(成果物)は、ユーザーのホームディレクトリ配下の隠しフォルダ「.gemini」内に自動的に保存されるようです。

その後に修正などをしたら新しく「Implementation Plan」、「Task」、「Walkthrough」が別ファイルとして作成されたので、最初にPlaygroundで作成してからそれをワークスペースとして保存すると、別途新しく作成されるのかなと思われます。

また、これらはエージェントの作業時に必ず更新されるわけではなく、ちょっとした修正内容であればスキップ処理される可能性もあるため、その点は注意して下さい。

もし必ず更新させるようにしたい場合は、別途エージェントに指示して、エージェントの「User Rules」として強制する設定をしてもらうことも可能なようです。

※尚、Taskはプロジェクトの 「ハイレベル(大きなテーマで、微修正などは除いたようなもの)な進捗(ToDo)」 を管理、Implementation PlanとWalkthroughは「具体的な仕様」 や 「検証結果」 を記述しているものになっています。

AIエージェントに対するルール設定をする方法

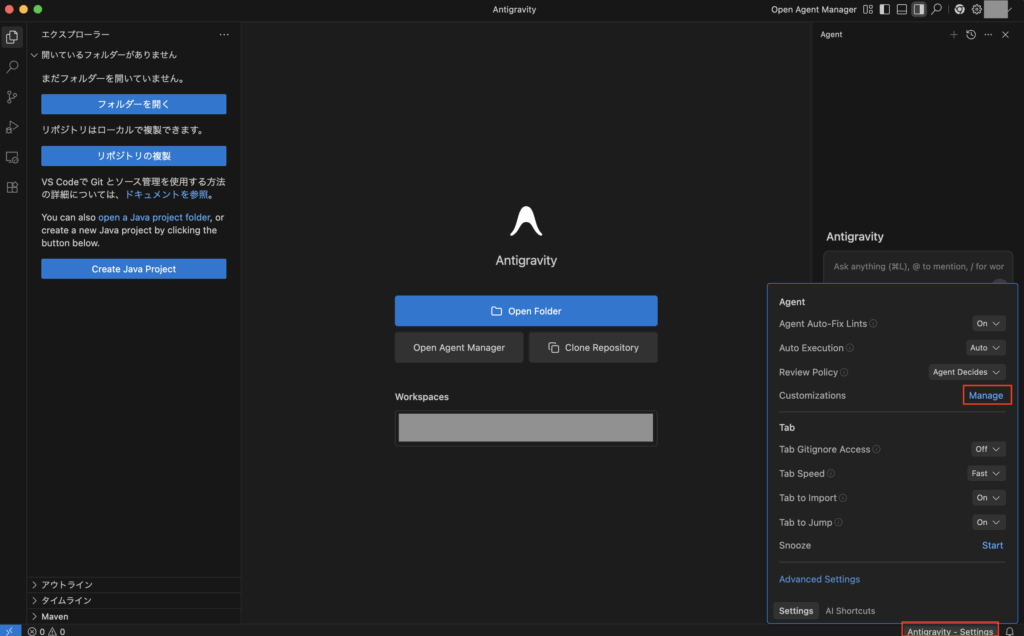

AIエディタではAIエージェントとやり取りをしながら作業を進めたりしますが、そんなAIエージェントに対する何らかのルールを設定することもできます。

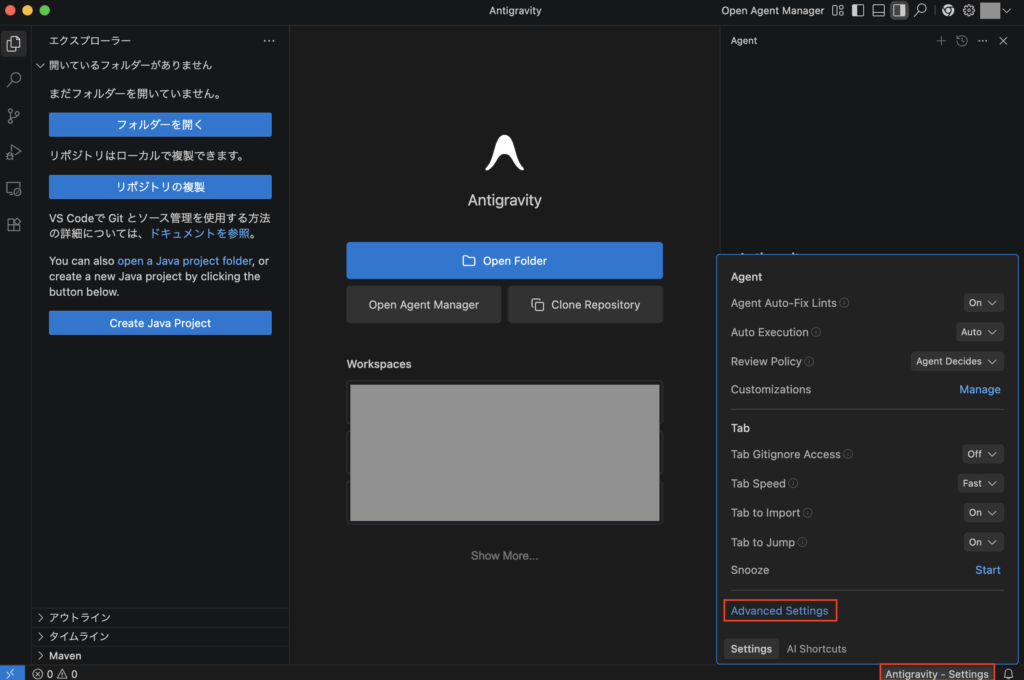

そんなAIエージェントに対するルール設定をしたい場合、エディタ画面右下の「Antigravity – Settings」からメニューを開き、Customizationsの「Manage」をクリックします。

尚、ルール設定についてはグローバル設定(全てのプロジェクトに影響)またはそれぞれのワークスペースに対して個別に設定が可能です。

※上記のエージェントの「User Rules」とは別の話です。

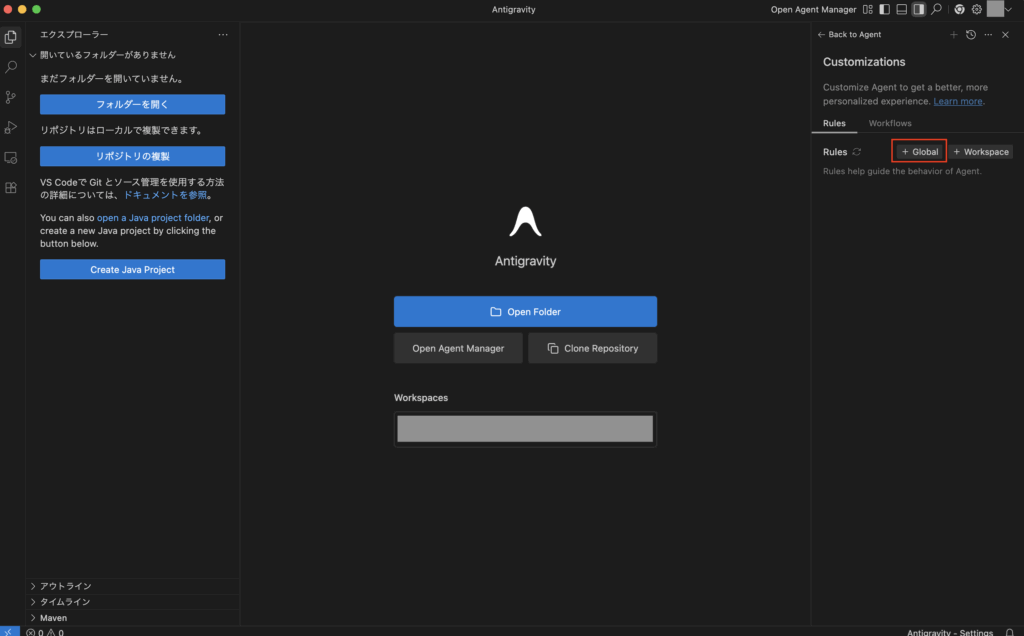

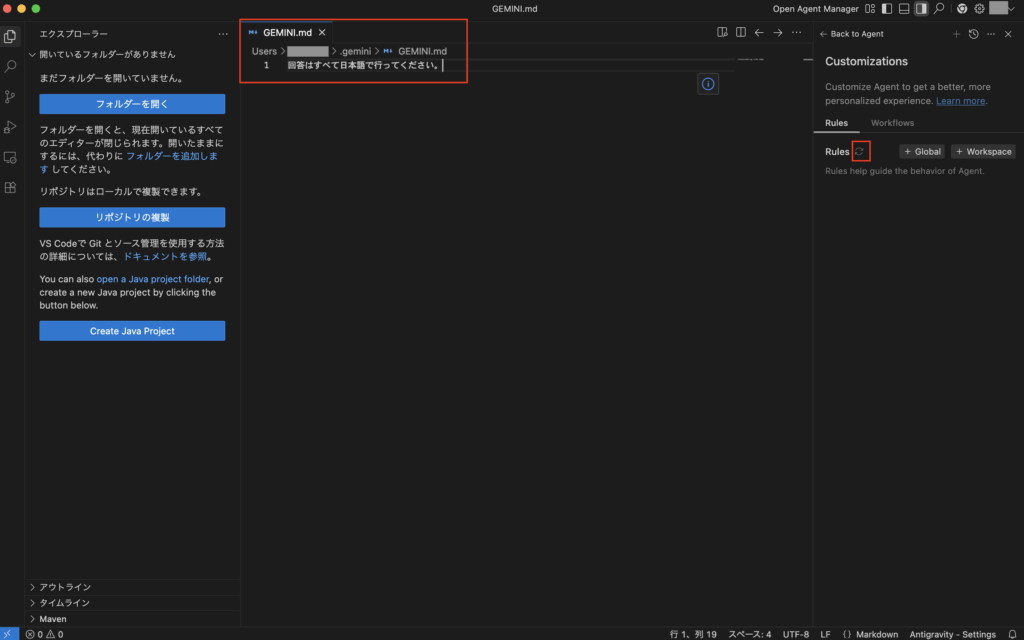

グローバル設定(全てのプロジェクトに影響)の場合

グローバル設定(全てのプロジェクトに影響)を追加したい場合は、画面右側のRulesにある「+ Global」をクリックします。

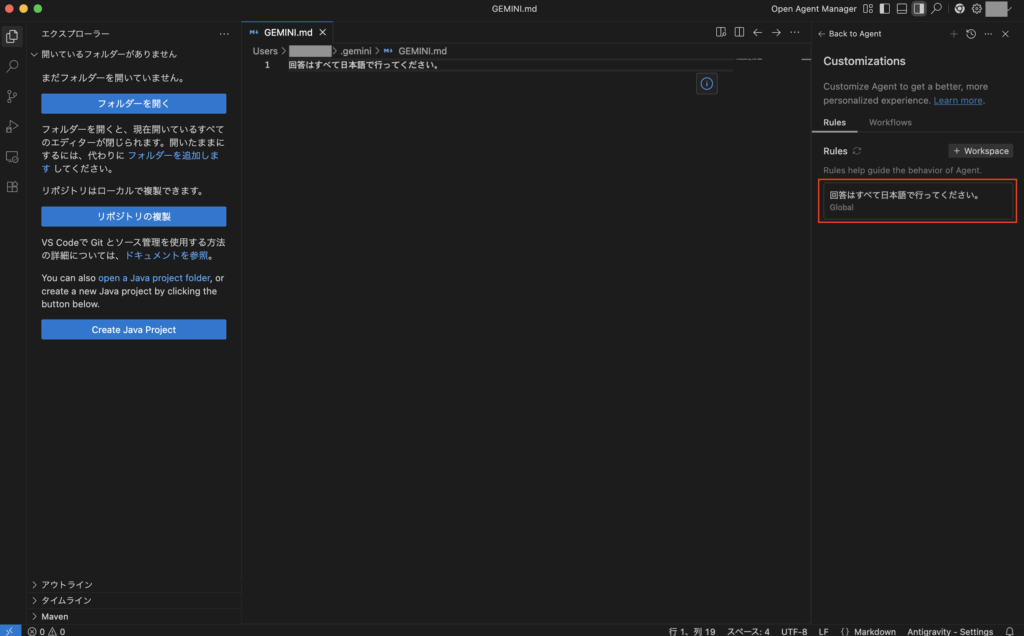

すると「.gemini/GEMINI.md」が開くので、ここにルールを記述してからファイルを保存後、画面右側のRulesの横にある更新アイコンをクリックすると反映されます。

ルールが反映されたら下図のように表示されます。

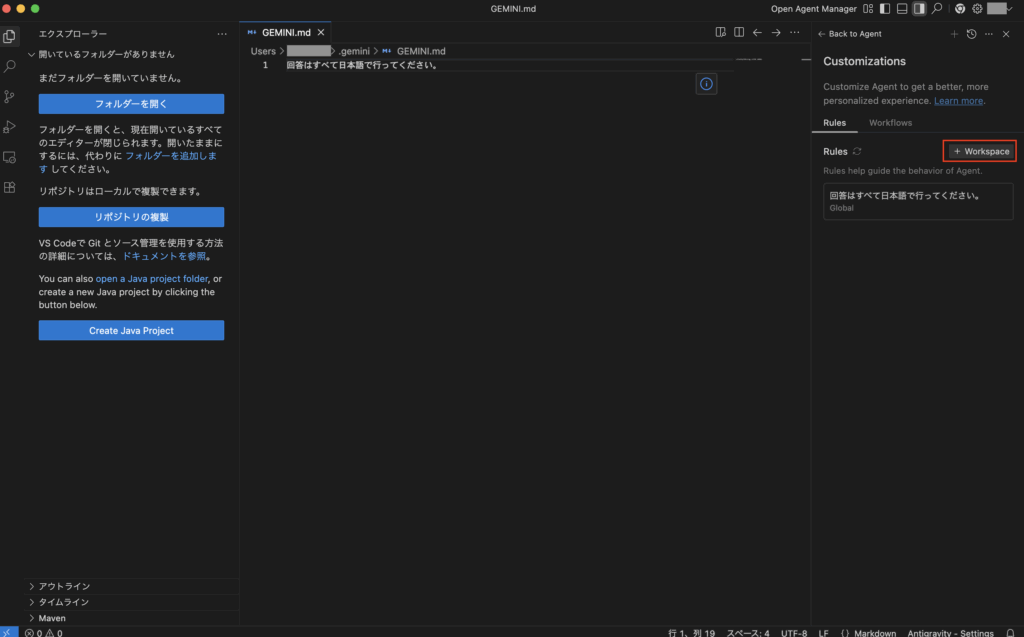

ワークスペースに対して個別に設定する場合

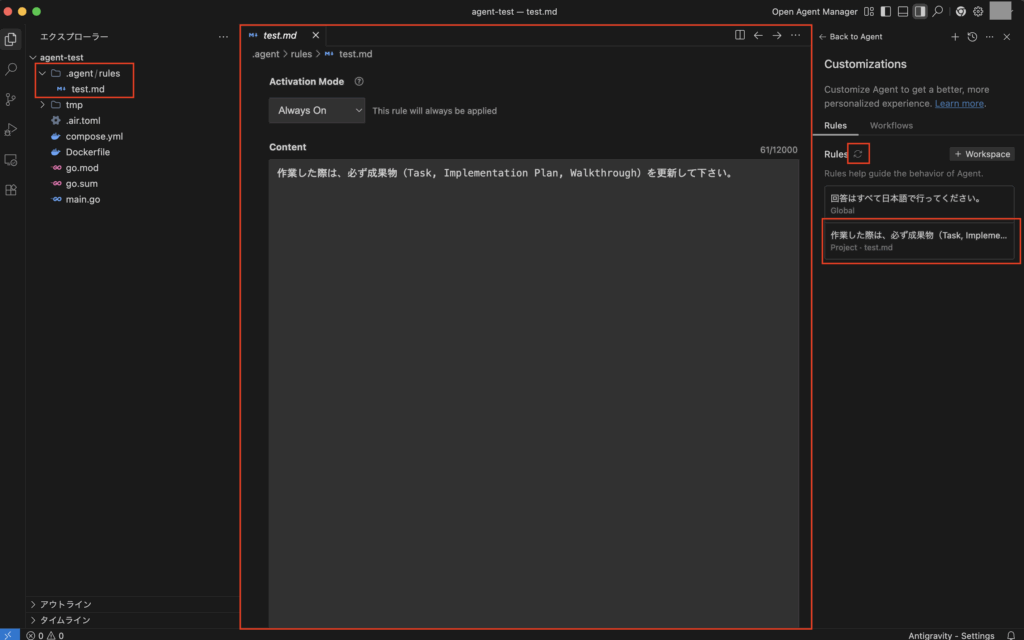

また、ワークスペースに対して個別に設定する場合は、画面右側のRulesにある「+ Workspace」をクリックします。

その後、ファイル名を入力して、ワークスペースに対するルール設定用のファイルを新規作成することになります。

ワークスペースに対するルール設定用のファイルを作成すると、ワークスペースに「.agent/rules/入力したファイル名.md」が作成され、そこにルールを設定して反映させると、ワークスペース毎にルール設定が可能になります。

Browser Subagent(ブラウザサブエージェント)について

今回は利用していませんが、AntigravityにはBrowser Subagent(ブラウザサブエージェント)機能があり、人間がブラウザでやる操作を全部AIが代行することもできるようです。

その際は、Chromeブラウザの拡張機能である「Antigravity Browser Extension」をインストールして利用するみたいです。

MCP統合について

AntigravityはMCP(Model Context Protocol)と呼ばれる「AIモデルと外部システム(ツールやデータベースなど)を連携させるためのオープンソースの共通プロトコル」をサポートしており、エディタから各種外部ツールとの連携も可能なようです。

Google Antigravityの正式版リリース以降で入力内容を生成AIモデルの学習に使われないようにする設定について

AIエディタを実務で使う場合、入力内容を生成AIモデルの学習に使われないようにする設定をするのは必須ですが、それに関する設定を変更したい場合は、画面右下の「Antigravity – Settings」からメニューを開き、「Advanced Settings」をクリックします。

次に設定画面が新しく開くので、画面左のメニュー「Account」をクリックし、GENERALにあるEnable Telemetryの設定をOFFにすると、データを収集しないようにすることが可能なようです。

※今回私が試したのはPublic preview版であり、設定にかかわらず入力内容はAIモデルの学習に利用されると思われます。(というか設定変更不可でした。デフォルトONでしたが、再起動したらOFFになっていて変更もできなかったので、正式版でちゃんと使えるようになる模様です。)設定を変更したい場合については、正式版がリリースされて利用する際に見直して下さい!

Google Antigravityの利用料金について

2025年11月時点ではまだPublic preview版なので利用料金は不明ですが、正式版がリリースされた際はGoogle Antigravity公式サイトのpricingページより確認して下さい。

新機能「Agent Skills」が追加!

2026年1月14日に新機能「Agent Skills」が正式リリースされ、バージョンはv1.14.2以降から使えるようになっています。

そんな「Agent Skills」というのは、元々Claude Codeの開発元であるAnthropic社が大きく打ち出して標準化した仕組みで、エージェントに対して再利用可能な能力(スキル)を持たせるような仕組みのことです。

事前にスキル定義ファイル(SKILL.mdなど)を作り、それを対象のフォルダに配置しておくことで、その内容をエージェントが認識・活用できるようになります。

これを上手く活用することで、同じ作業や複雑な手順を何度も指示する必要がなくなるため、より効率的に作業ができるようになります。

スキル定義ファイルの例

例えばスキル定義ファイル「SKILL.md」を作成し、以下のようなフォーマットで記述します。

---

name: スキル名

description: スキルの説明

---

# スキル名

## 条件ややらせたいこと1

内容を記述

## 条件ややらせたいこと2

1. 内容1

2. 内容2

3. 内容3

## 条件ややらせたいこと3

- 内容1

- 内容2

- 内容3※特にnameやdescriptionの部分が大事なようです。nameの仕様は「最大64文字」、「小文字、数字、ハイフンのみ」、「XMLタグを含められない」、「”anthropic”などの予約後を含められない」。descriptionの仕様は「空にできない」、「最大1024文字」、「XMLタグを含められない」のようです。

スキル定義ファイルの配置場所

スキル定義ファイルについては、以下に配置可能です。

・プロジェクトに配置する場合

.agent/skills/[スキル名]/SKILL.md※プロジェクトのルートに.agentフォルダを作成して配置します。

・グローバル設定として配置する場合

~/.gemini/antigravity/skills/[スキル名]/SKILL.md※PCのルートディレクトリ内に「.gemini/antigravity」(.geminiは隠しフォルダ)があるので、そこにフォルダ「skills」を作成して配置します。

Webサービス開発におけるスキルの利用例

・テスト実行

・ドキュメント整備

・調査・要約

・CI/CDのサポート

※一例として上記のためのスキルを事前に定義しておくと便利という感じです。

最後に

今回はGoogle製のAIエディタ「Google Antigravity」の使い方についてご紹介しました。

前からAIエディタには興味があったものの、競争も激しいので様子見していましたが、Google製ということであれば流石に試すしかありませんでした!

実際に使ってみると、AIを使う前提でエージェント機能などがあって、上手く使えればめちゃめちゃ生産性の向上に繋がりそうだなというのが感じられた(AI機能との親和性が高いのが良い)ので、試してみてよかったです。

私が今回試した2025年11月時点ではまだPublic preview版なので、実務ですぐに使うことはできませんが、正式版がリリースされた際は仕事用のエディタとしては「Google Antigravity」を使いたいところです。

そんな感じで、Google製のAIエディタ「Google Antigravity」について興味がある方は、ぜひ参考にしてみて下さい。

コメント