こんにちは。Tomoyuki(@tomoyuki65)です。

インフラにGoogle Cloudを使い、ローカルから各種操作をしたい場合、事前に「gcloud」コマンドを使えるようにしておく必要があると思います。

この記事では、そんなgcloudコマンドを使えるようにする方法をまとめます。

HomebrewでGoogle Cloud SDKをインストールしてgcloudコマンドを使えるようにする方法

開発用PCがMacの場合は、パッケージ管理にHomebrewを使っていることが多いと思いますが、その場合は以下のコマンドでGoogle Cloud SDKをインストール可能です。

$ brew install --cask google-cloud-sdk※オプション「–cask」が必要です。

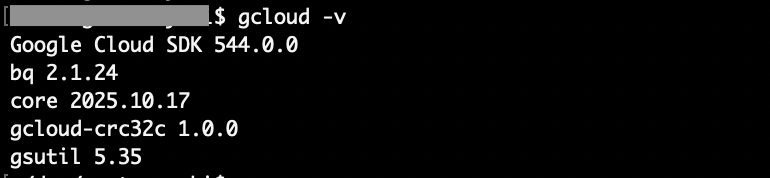

インストール後、以下のコマンドを実行し、パスが通っていることを確認します。

$ gcloud -v※最近はパスも自動で設定されます。

コマンド実行後、以下のようにログが出力されればOKです。

gcloud CLI の構成を設定する

上記の後にGoogleアカウントにログインすればGoogle Cloudの各種操作ができるようになりますが、実務を想定して環境の切り替えをしやすくするため、gcloud CLI の構成を設定しておきます。

まずは以下のコマンドを実行し、開発用の構成名を「dev」として追加します。

$ gcloud config configurations create dev

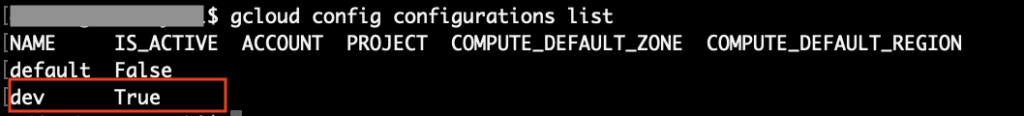

次に以下のコマンドを実行し、構成が追加されてアクティブになったことを確認します。

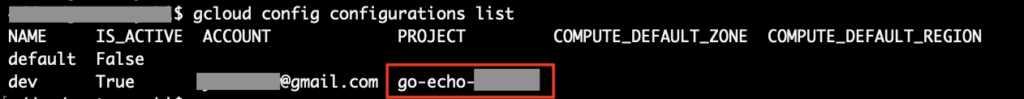

$ gcloud config configurations list

コマンド実行後、構成が追加されてアクティブになっていればOKです。

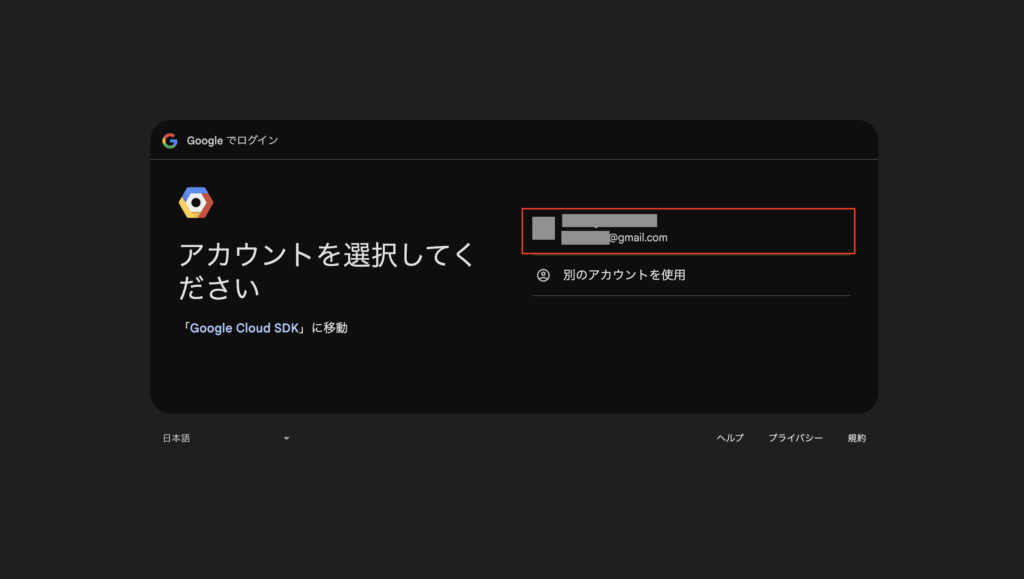

次に以下のコマンドを実行し、Googleアカウントにログインします。

$ gcloud auth login

ブラウザが起動してログイン画面が表示されるため、対象のアカウントを選択してログインして下さい。

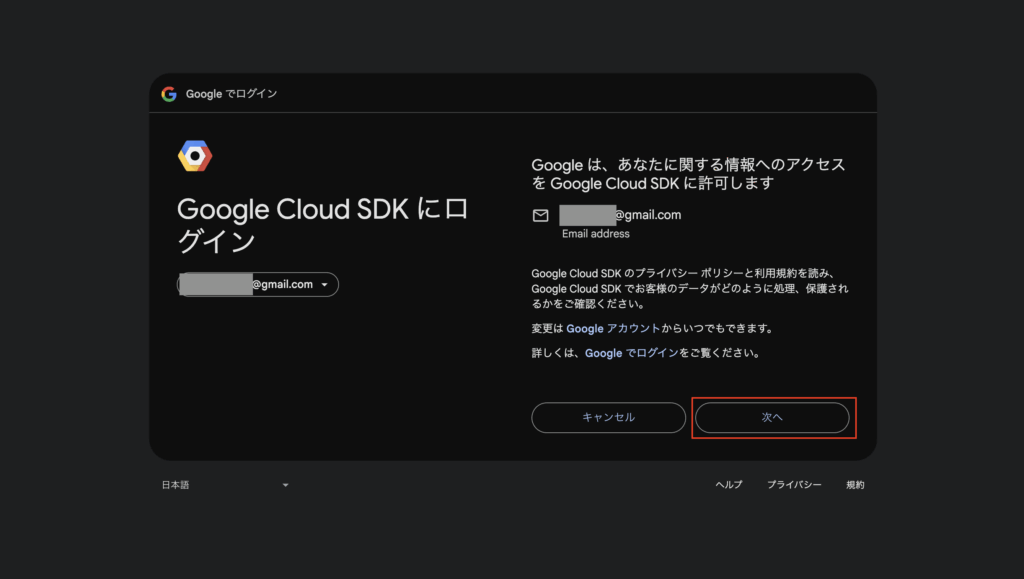

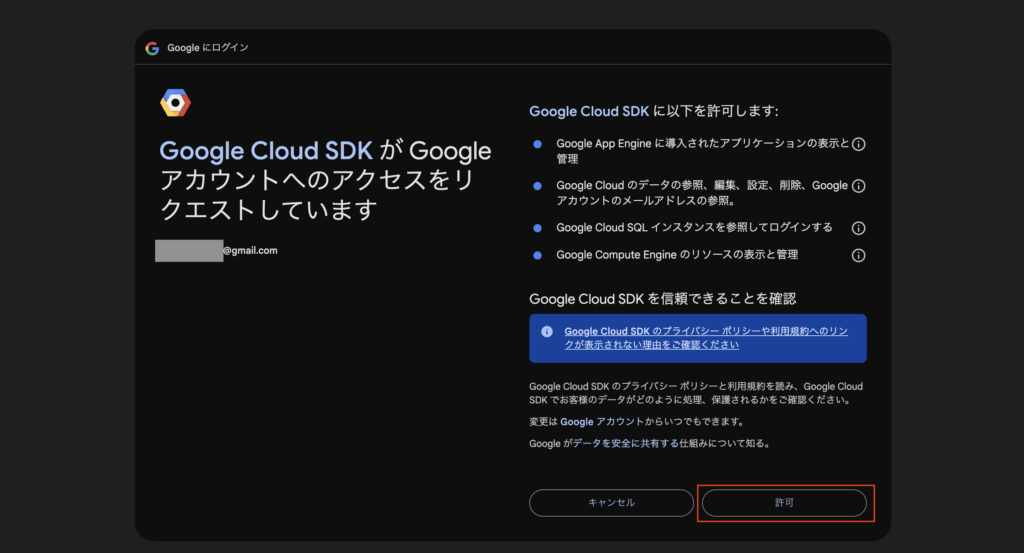

アカウント選択後、「次へ」をクリックします。

次にGoogle Cloud SDKの許可について記載があるので確認し、問題なければ画面下の「許可」をクリックします。

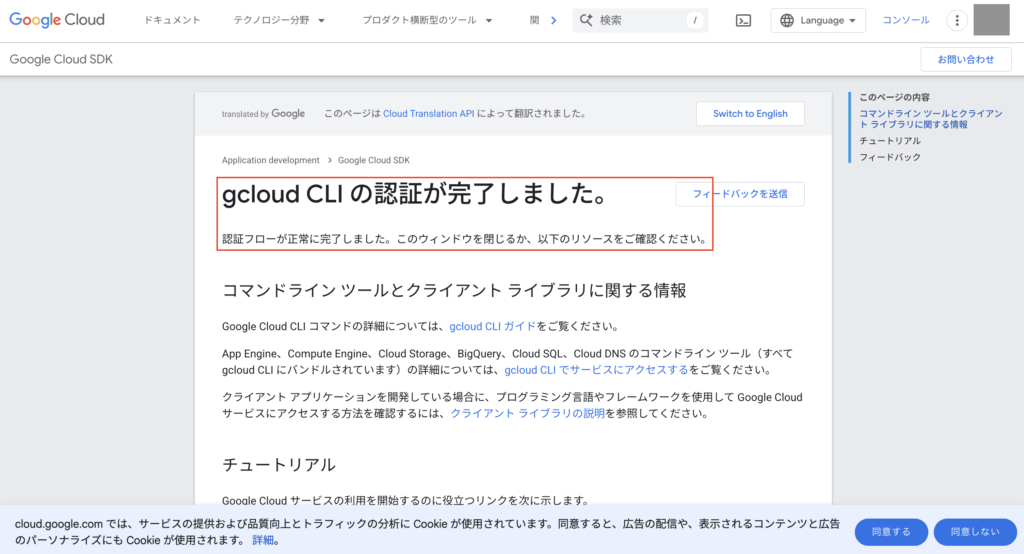

許可した後に「gcloud CLIの認証が完了しました。」の画面が表示されればOKです。

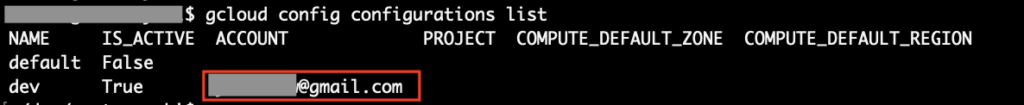

次に以下のコマンドを実行し、構成を確認します。

$ gcloud config configurations list

コマンド実行後、構成名「dev」のACCOUNTにログインしたGoogleアカウントが設定されていればOKです。

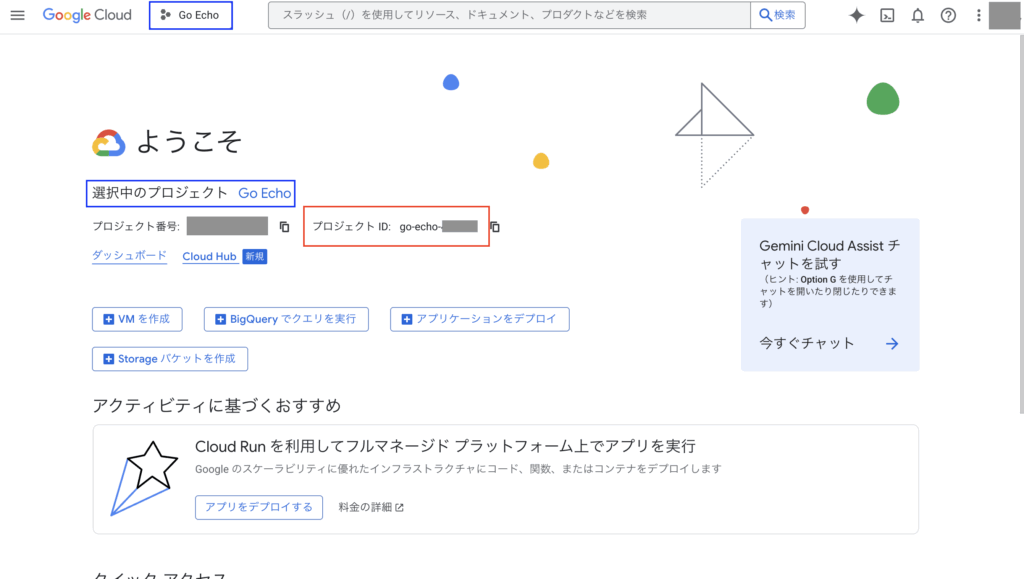

次に構成に対象のプロジェクトIDも設定するため、事前にGoogle Cloudのコンソールなどから対象のプロジェクトのプロジェクトIDを確認して下さい。

次に以下のコマンドを実行し、プロジェクトIDも設定します。

$ gcloud config set project <YOUR_PROJECT_ID>※<YOUR_PROJECT_ID>の部分は修正して下さい。

コマンド実行後、構成名「dev」のPROJECTに対象のプロジェクトIDが設定されていればOKです。

このように事前にプロジェクトID単位で構成を追加設定しておくことで、以下のコマンドを使って簡単に設定の切り替え(dev_pj1、dev_pj2、prod_pj1、prod_pj2などのように作っておいて簡単に環境を切り替える)もできるようになります。

$ gcloud config configurations activate <構成名>※<構成名>の部分は修正して下さい。

尚、現在のコンフィグ設定を確認したい場合、以下のコマンドを実行します。

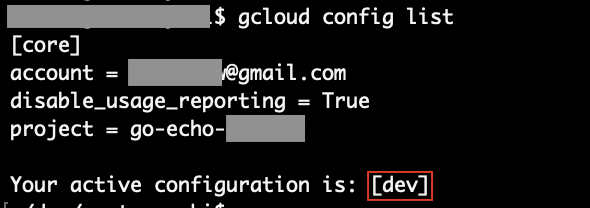

$ gcloud config list

コマンド実行後、以下のように確認できます。

最後に

今回はgcloudコマンドを使えるようにする方法をまとめました。

実務でgcloudコマンドを使っていく場合は、複数環境を利用することになるため、事前に構成を作っておいて切り替えられるようにしておきましょう。

これからgcloudコマンドを使う方はぜひ参考にしてみて下さい。

コメント